Читать онлайн “Сказки старого Вильнюса VII” «Макс Фрай»

- 01.02

- 0

- 0

Страница 1

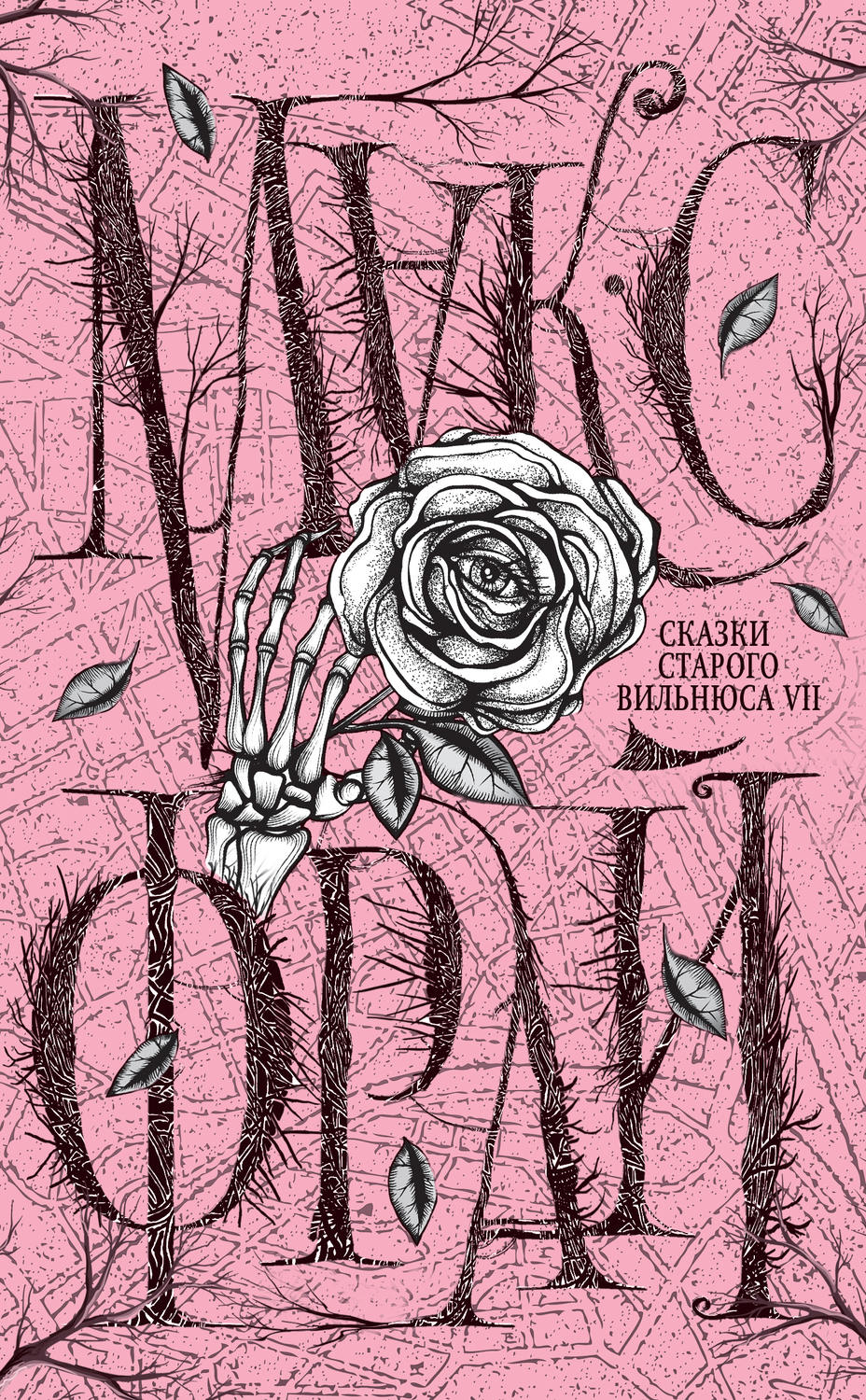

Сказки старого Вильнюса VIIМакс Фрай

Сказки старого Вильнюса #7

В Старом городе Вильнюса, как выяснилось, сто сорок семь улиц, переулков, площадей, рынков и мостов; зная характер нашего города, мы не сомневаемся, что это число еще не раз изменится, здесь у нас чуть ли не каждый день что-нибудь появляется и исчезает, а всем кажется, всегда так и было – это одно из правил нашей тайной повседневной игры. Тем не менее, это последний, седьмой том «Сказок старого Вильнюса»; будем считать, в большой небесной лотерее нам с городом выпало случайное число сто сорок семь, и мы, конечно, сорвали джекпот. И твердо намерены кутить.

Макс Фрай

Сказки старого Вильнюса – VII

Книга публикуется в авторской редакции

© Макс Фрай, текст

© Рената Магзумова, иллюстрации

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

Улица Альгирдо

(Algirdo g.)

Введение в контекст

Несколько эпизодов из жизни сотрудников Граничной полиции города Вильнюса

– Это и есть адское смертоносное хрючево? – спрашивает высокий незнакомец в черном пальто.

В руке у него красный картонный стакан из кофейного автомата. Судя по безмятежному выражению лица, он еще не успел сделать ни глотка. От кофе из этого автомата кого хочешь перекосило бы. Даже его.

Таня смотрит на незнакомца в черном пальто, улыбается все шире и шире и ничего не может сделать с этой своей дурацкой улыбкой, потому что, конечно, его узнала, вернее, сразу поняла, кто он такой. Старый друг; ну то есть как – друг. На самом деле, просто фейсбучный приятель. Никогда прежде его не видела, но – даже не то чтобы надеялась однажды случайно встретиться в городе, скорее, считала, что их встреча вполне неизбежна. Когда регулярно болтаешь в фейсбуке с ангелом смерти, поневоле привыкаешь к мысли, что однажды он придет за тобой. Даже отчасти на это рассчитываешь. В смысле всем сердцем надеешься что старый верный читатель, не оставляющий без лайка ни одной фотографии твоего кота, не доверит такое важное дело, как завершение твоей жизни черт знает кому.

Хотя, – думает Таня, – именно сейчас это было бы крайне некстати. Работы много, и что-то чем дальше, тем ее больше. Чуть ли не через день какой-нибудь впечатлительный гость подкидывает нам очередную несовместимую с жизнью иллюзию хренадцатой с гаком степени достоверности; из всех потусторонних щелей, открытых, чтобы в городе всегда дул вольный ветер неведомого, за компанию с ветром бодро лезет не пойми что, как правило, очень голодное; дня не проходит, чтобы какой-нибудь неосторожный прохожий, замечтавшись, не провалился за ветхую подкладку реальности, на ее изнанку, где без специальной подготовки уцелеть мало шансов; при этом рутинных еженощных противозаконных кошмаров тоже никто не отменял. Старых кадров просто на все не хватает, а от новичков пока мало толку, их еще учить и учить. А тут еще я такая – ну все, я пошла, не скучайте, привет!

Стефан, – думает Таня, – будет страшно ругаться, если я вот так безответственно возьму и помру за полчаса до дежурства. И, чего доброго, обратно за ухо приволочет. Стефан есть Стефан, у него особо не забалуешь; при всех его несомненных достоинствах, работать с ним нелегко.

– Нет, – наконец говорит она. – В этом автомате не смертоносное. Согласно моей классификации, просто обычное адское хрючево. Не надо тебе его пить.

– Да ладно, не настолько я привередлив, – старый друг-незнакомец тоже улыбается до ушей. – К тому же я сейчас не на работе, – поспешно добавляет он. – Поэтому легко обойдусь без всего смертоносного. Обычное адское хрючево тоже вполне сойдет.

– Я имею в виду, кофе из этого автомата недостаточно ужасный, чтобы пить его ради обретения уникального опыта, – объясняет Таня. – А об удовольствии, сам понимаешь, речи нет. Но если уж так удачно сложилось, что мы встретились на вокзале, ты не на работе, и у меня еще почти полчаса до начала дежурства, пошли дойдем до автобусной станции, покажу тебе кофейный автомат с настоящем адским смертоносным хрючевом. Равных ему во всем городе нет.

– А это что, вылить? – спрашивает незнакомец, в смысле старый фейсбучный приятель, выразительно крутя в руках свой красный картонный стакан.

– Не надо ничего выливать, – говорит Таня. – Лучше отдай его мне. Я за ним сюда специально пришла. Перед каждым дежурством обязательно пропускаю стаканчик привокзального адского хрючева, просто для создания рабочего настроения.

– Чтобы в достаточной степени озвереть и стать настоящим злым полицейским? – подмигивает ей ангел смерти.

– Что-то вроде того, – невозмутимо кивает Таня. И, помолчав, добавляет: – Я так рада, что мы с тобой наконец-то встретились, и ты при этом не на работе, а я не сплю, то есть не на дежурстве. Зашибись получилось. Идеальный вариант.

* * *

Демон Виктор Бенедиктович, кое-как задремавший после бессонной ночи – до утра возился с очередным отчетом, все сделал как надо, предсказуемо чуть не сдох, – подскакивает от птичьего щебета своего дверного звонка. Сердито спросонок ду

Страница 2

ает, нашаривая ногами тапки: это кого еще принесло? Наконец, приходит в себя, вспоминает: я же никого не жду, ни посылку, ни доставку продуктов, ни электрика с водопроводчиком, так что пошли все в задницу, не буду открывать, – и снова укладывается на диван, демонстративно накрыв голову подушкой. Но тут же снова подскакивает, вспомнив, что обычно его дверной звонок пронзительно верещит, как голос Пятой Седой Негодующей Твари в летнем доме старшего мертвого брата над вечной пропастью Йенн; потому, собственно, и установил его – из сентиментальных соображений, чтобы почаще вспоминать любимого брата и всех остальных. А на птичий щебет звонок переходит только по воле Стефана. Старому другу почему-то не нравится голос Пятой Седой Негодующей Твари; может, его просто в детстве укусила такая? Интересно, очень ли бестактно будет его об этом спросить?Демон Виктор Бенедиктович, кряхтя, поднимает с дивана свое немолодое грузное тело; привычно удивляется: зачем я такое выбрал? – привычно же вспоминает: думал, будет смешно; собственно, поначалу и было, просто потом надоело, невозможно смеяться над одной и той же шуткой шестьдесят лет подряд, – и идет открывать.

Стефан стоит на пороге, такой сияющий, словно подрядился на полставки подрабатывать в этом городе дополнительным солнцем; с него, кстати, сталось бы, он неугомонный и жадный до любых новых дел. Говорит:

– Я с гостинцем.

И достает из кармана куртки прозрачную аптечную склянку, на дне которой беспокойно ворочается густая тяжелая крупная капля Синей Шор-Обрианской Тьмы.

– Ну ты даешь, – восхищенно вздыхает Виктор Бенедиктович. И от избытка чувств повторяет: – Ну ты даешь!

Синюю Шор-Обрианскую Тьму он в этом дурацком человеческом теле, конечно, не выпьет. Но ее не обязательно пить, достаточно втереть в кожу на висках и запястьях, а потом вдыхать аромат, явственно ощущая, как откуда-то из тайных глубин твоего существа поднимается жаркая веселая сила, которую, наверное, можно назвать местным человеческим словом «счастье»; это будет очень неточно, но все-таки по смыслу ближе всего.

– Пустяки, – отмахивается Стефан. – Совершенно случайно мне досталась. Один знакомый контрабандист с Другой Стороны подарил.

На самом деле он чрезвычайно доволен собой. Стефан любит делать подарки почти больше всего на свете. Больше, чем делать подарки, он любит только командовать и спасать.

Вот и сейчас сразу начинает командовать:

– А ну давай, включай свою кофеварку. Мне тоже срочно требуется тьма. Но не Шор-Обрианская, а местная, крепкая, горькая, хорошо бы со сливками, потому что так жрать хочется, что аж переночевать негде. И не с кем. Да и некому, если начистоту.

Открывает холодильник, вытаскивает оттуда кусок подсохшего сыра, впивается в него зубами, с набитым ртом говорит:

– Прости. Я не хамло бесцеремонное, как может показаться, а просто зверски голодный. Тут у нас такие дела: сперва объявился очередной фрагмент Серого Ада, тридцать восьмой степени достоверности, как обычно, возле вокзала, где еще ему быть. Полночи с ним разбирались, а прямо с утра пораньше пришлось гоняться за Голодным Мраком, да не простым, а очень старым и хитрым, сумевшим объявиться одновременно в трех местах; что-то, кстати, в последнее время эти твари к нам зачастили, надо бы с ними разобраться кардинально, раз и навсегда. С другой стороны, чему я удивляюсь? Все наши входы и выходы нараспашку, штатных дневных чудовищ пока не хватает, вот и прет на свободное место неведомо что. А закрываться даже на время – не выход, какой мы тогда, к ядреным чертям, Граничный город, правильно?.. Слушай, я что, невовремя? Ты мне не рад?

– Я тебе рад, насколько вообще могу сейчас хоть чему-нибудь радоваться, – отвечает демон Виктор Бенедиктович, аккуратно свинчивая крышку с заветной склянки. – Почти не спал. Всю ночь с отчетом валандался.

– С отчетом? – хмурится Стефан. – Но тебе еще несколько лет до конца контракта, зачем какой-то отчет?

– Восемнадцать, – педантично уточняет Виктор Бенедиктович. – Как по мне, это не «несколько лет», а целая чертова вечность, чтоб ей пусто было… впрочем, нет, лучше не надо пусто, все-таки вечность – не чья-нибудь, а моя. А чего ты вдруг всполошился? Я писал обычный рутинный отчет, по моей текущей человеческой работе. Особого смысла в нем нет, и даже практическая польза, на мой взгляд, крайне сомнительна, но все, за что по какой-то причине берешься, следует делать хорошо. Вот и сидел до утра, куда деваться. А мое дурацкое тело не для подвигов рождено. Ничего, твой гостинец это быстро поправит; если экономно расходовать, его хватит надолго, может, на целый год. Спасибо, я твой должник.

– Да ладно тебе, – смеется Стефан. – Можешь считать это взяткой. Не в обмен на что-то конкретное, просто всем нам здесь очень нужен максимально счастливый ты, насколько это вообще сейчас для тебя возможно. Окажешь мне такую услугу?

– Постараюсь, – улыбается демон Виктор Бенедиктович. – Кстати, давно собирался тебя спросить, но боялся показаться бестактным. Однако п

Страница 3

ка ты бесцеремонно роешься в моем холодильнике…– Да-да-да, – с набитым ртом мычит Стефан, только что вероломно лишивший старого друга здоровенного куска ветчины. – Сейчас идеальный момент, чтобы забить на правила хорошего тона. Просто звезды на редкость удачно встали, да еще и на растущей Луне. О чем ты хотел спросить?

– Какие у тебя проблемы с Седыми Негодующими Тварями? Они тебя что, в детстве покусали?

– Никто меня не кусал, – удивленно отвечает Стефан. – Я об этих твоих Негодующих Тварях до знакомства с тобой вообще слыхом не слыхивал. А с чего ты решил, будто?..

– Да с того, что тебе мой дверной звонок не нравится.

– Ну так просто он верещит фальшиво, – совершенно серьезно объясняет Стефан. – А у меня очень тонкий слух и ярко выраженное стремление к гармонии. И, вынужден признать, как это ни постыдно, крайне консервативный вкус. Я даже атональную музыку с трудом выдерживаю, какая может быть Негодующая Тварь.

– Да, ты действительно консерватор, – соглашается демон Виктор Бенедиктович. – Но для твоей нынешней должности так, наверное, даже лучше. Авангардист на страже порядка – это, как по мне, перебор.

Он осторожно макает палец в густую подвижную каплю цвета ночного неба, тщательно закручивает крышку, мажет тьмой виски и запястья, втирает, массирует и вдруг начинает плакать. Такое вообще-то с ним очень редко случается. Только в самые трудные дни.

– Это тебе так хорошо или все-таки плохо? – встревоженно спрашивает Стефан.

Виктор Бенедиктович машет рукой, дескать, отстань, потом. Стефан кивает, берет приготовленный кофе и усаживается на подоконник, чтобы не мешать.

– Прости, – наконец говорит демон Виктор Бенедиктович. – Конечно, мне сейчас хорошо. И по контрасту с обычным моим состоянием особенно остро понятно, насколько же я устал от жизни в этом дурацком теле, способность которого испытывать боль, на мой взгляд, несоразмерна практической необходимости, зато все остальные ощущения почему-то притуплены в гораздо большей степени, чем у старейших из наших мертвецов. А мне еще восемнадцать лет тут сидеть, согласно контракту. Не знаю, как я их вытерплю. Очень хочу домой.

– Это я понимаю, – серьезно кивает Стефан. – Сам иногда так здесь устаю, что начинаю думать: а может, послать все к черту?..

– Ай, не свисти, – невольно улыбается Виктор Бенедиктович. – А то я не знаю, что ты любишь этот нелепый город чуть ли не больше собственной жизни. Кого ты хочешь обмануть?

Стефан задумчиво улыбается:

– Да знаешь, пожалуй, не столько сам город, сколько возможности, которые здесь открываются перед такими, как я, и всеми, кто по воле судьбы окажется рядом. В мире, где почти все считается невозможным, любое действие, исполненное любви и силы, становится чудом. А я обожаю чудеса. Родился бы обычным человеческим человеком, стал бы небось цирковым фокусником, чтобы вконец не затосковать. Но если уж так повезло, как мне, грех отказываться. Пока карта прет, надо играть.

– Твоя правда, – кивает демон Виктор Бенедиктович. – Где и выступать с фокусами, если не здесь. Когда закончится мой контракт, знаешь, чем займусь первым делом?

– Напьешься? – смеется Стефан.

– Это да, непременно. А проспавшись, сразу засяду за ходатайство в Высшую Потустороннюю Комиссию о многократном увеличении числа Граничных городов в этой, на мой взгляд, до абсурда печальной реальности. Здесь иначе вообще нельзя. Или открываем все окна и двери нараспашку, выворачиваем наизнанку все, что получится вывернуть, стираем границы между явью и сном, перемешиваем сбывшееся с несбывшимся, в самых неожиданных местах размещаем удивительные возможности, а сверху густо посыпаем прельстительными наваждениями, просто для красоты, или получаем на свою голову совершенно бессмысленный ад, который противоречит не только гуманистическим соображениям, но и здравому смыслу. Зачем он такой?

– Вот это будет доброе дело, – благодарно улыбается Стефан. – Ко мне они там не особо прислушиваются, у меня та еще репутация, зато твое слово – почти закон. – И, помолчав, добавляет: – Ты Синюю Тьму особо не экономь. Ни в чем себе не отказывай. Мой приятель обещал, что скоро притащит еще. А мне она, ты знаешь, без надобности. Я сам себе Синяя Шор-Обрианская Тьма.

* * *

– Меткий стрелок хорошо целится, делает необходимые поправки на ветер, ловко выпускает стрелу и обычно попадает в цель, – говорит Безымянный.

Как еще его называть после того, как он сжег свои имена, пока никто не придумал, а ему самому, похоже, все равно. Выкручивайтесь, как знаете, дорогие друзья, это ваша проблема. Я весь, целиком – ваша проблема. Сладчайшая из ваших неразрешимых проблем.

– Безупречный стрелок, – продолжает Безымянный, довольный, как кот, только что безнаказанно вылакавший полную крынку хозяйских сливок, – выпустив стрелу, направляет ее полет своей несгибаемой волей; он всегда попадает в цель.

Неудачно вышло, что он дома один, – думает Альгирдас. – Сидел бы тут Нёхиси, хоть в каком-нибудь виде, мне было бы проще. Он, конечно, сам по себе вп

Страница 4

лне ужасающий, даже когда кажется облаком или птицей, зато его в присутствии Безымянный никогда не выходит из берегов.– Ну и, конечно, настоящий мастер стрельбы из лука, выпустив стрелу, не ждет результата, а отворачивается и уходит в поисках новой цели, – говорит Безымянный. – Он и так знает, что его стрела попала в мишень. Просто не могла не попасть.

Альгирдас пришел вовсе не за наставлениями. Сам мог бы такие дюжинами раздавать. Но все равно вежливо слушает. В некоторые моменты Безымянного лучше не перебивать. Например, когда собираешься выписать ему штраф за превышение полномочий, а он внезапно решил осчастливить тебя лекцией по прикладной философии. Не хочешь внезапно очнуться на другом краю города в женском ситцевом сарафане и, например, с бородой до пояса, – молчи и внимай. Желательно с умным лицом.

– Но все это полная ерунда, – неожиданно заключает Безымянный. – По-настоящему интересен совсем другой уровень мастерства. Тот, на котором ты сам – и стрелок, и мишень, и летящая стрела. И абсолютно неважно, насколько метким оказался твой выстрел. Важно только, был ты всем этим или не был. И кем в результате стал. Я вот, к примеру, однажды стал всем этим городом сразу, его разумом, силой и волей, его одиночеством, его тоской по несбывшемуся, его голосом, смехом и звонким криком: «Выходи играть!» – и всеми храбрыми игроками, и самой игрой. И это оказалось так восхитительно, что хожу теперь совершенно офонаревший. Никак в свое счастье поверить не могу. А и не надо. Зачем во что-то невероятное верить, когда можно просто им быть.

– Что офонаревший – это довольно заметно, – наконец говорит Альгирдас. – Я имею в виду, у тебя глаза горят, как фонари. Хотя на улице белый день.

– Ну что ж теперь делать. Не могу же я быть счастливым строго по ночам ради экономии внутренней электроэнергии. Да и толку-то экономить то, чего бесконечно много, сам посуди. Хочешь кофе? Он у меня вообще-то закончился. Но вот ты пришел, и я смотрю: снова полбанки есть. Сразу видно хорошего гостя. Все бы так вовремя приходили, когда мне лень в лавку идти.

– Кофе очень хочу, – говорит Альгирдас. – Но по-моему, это как-то нечестно – пить кофе с тем, кого пришел…

– Оштрафовать? – улыбается Безымянный. – Я так и знал, что Стефан тебя пришлет. Или Татьяну. Ему самому обычно неловко все эти ваши нелепые штрафные квитанции мне под нос совать.

– Да перестань, все ему ловко, – отмахивается Альгирдас. – Была бы у Стефана мать, первым делом оштрафовал бы ее за собственное рождение. И, кстати, было бы поделом. Просто тебе всегда удается так заболтать шефа, что он забывает, зачем приходил, а потом вопрос становится неактуальным, потому что ты успеваешь натворить что-нибудь еще.

– Да, – соглашается Безымянный, – я настоящий трудяга. Всем пример. Вы из-за хостела на меня рассерчали? Имеете полное право. Хотя, по-моему, было весело…

– Обхохочешься, – кивает Альгирдас. – Двадцать семь постояльцев уснули в хостеле на улице Венуоле, а проснулись в том же самом хостеле, но почему-то на улице Паупе[1 - Для тех, кто не знаком с топографией Вильнюса, поясним это – даже не соседние улицы. Расстояние между ними около двух с половиной километров. А вид из окон домов на улицах Венуоле и Паупе открывается настолько разный, что в первый момент вполне можно решить, будто их разделяют многие тысячи километров. И, возможно, века полтора.]. С утра посмотрели в окна. Что потом было, ты знаешь лучше, чем я.

– Ничего особо ужасного, кстати. Даже в окно никто с перепугу не выпрыгнул. И докторов к ним не вызывали. Крепкая нынче пошла молодежь. На самом деле, я очень рад за ребят. Не с каждым происходят настолько необъяснимые вещи, да еще и в присутствии такой кучи свидетелей, что на игру воображения и похмелье, хоть тресни, не спишешь. Сам хотел бы оказаться на их месте. Впрочем, я и оказался. Побывал каждым из них. Изнутри это еще более прекрасное зрелище, чем снаружи: паника, растерянность, полное непонимание и поперек всего этого – яркий, неистовый, неподдельный восторг. Нёхиси вон до сих пор там крутится, никак наиграться не может; таким довольным я его с прошлой зимы не видел. Все-таки я удивительный молодец.

Он сейчас так беззастенчиво самодоволен, что Альгирдас постепенно начинает понимать, почему все его коллеги время от времени испытывают желание дать этому милому и обаятельному чело… ладно, скажем так, существу в глаз. До сих пор ему казалось, ребята преувеличивают, делают из мухи слона. Но, пожалуй, все-таки нет.

Однако затевать драку с этим типом, когда он в таком приподнятом настроении, совершенно бесполезно. Максимум – захохочет, вылетит в трубу, и штрафные квитанции останутся неподписанными. А это не дело совсем.

Поэтому Альгирдас строго говорит:

– Тем не менее, перемещать с места на место здания, населенные людьми, строжайше запрещено двести третьей статьей Граничного Кодекса. И ты это знаешь…

– Ты переоцениваешь мои способности. В этом вашем Граничном Кодексе четыреста с лишним статей. Да я сдохну прежде, чем хот

Страница 5

половину вызубрю. А жизнь между тем хороша. Настолько хороша, что я с превеликим удовольствием заплачу столько штрафов, сколько потребуется. Слова тебе поперек не скажу. Сколько с меня?– Двенадцать экскурсионных сновидений для приезжих и столько же лекционных для местных, – говорит Альгирдас нарочито скучным, канцелярским голосом, чтобы хотя бы отчасти уравновесить своим кислым видом эту благую весть.

Безымянный мечтательно воздевает глаза к потолку:

– Даже местных можно поучить уму-разуму? Спасибо, боже. Неужели я настолько хорошо себя вел? – и, подписывая бумаги, подмигивает Альгирдасу: – Все-таки ужасно смешно, что вы принудительно заставляете меня заниматься тем, что я люблю почти больше всего на свете – морочить головы людям. Сам знаешь, я с огромным удовольствием делал бы это и просто так.

– Просто закон требует, чтобы ты был строго наказан за превышение полномочий и нарушение Граничного Кодекса. А здравый смысл подсказывает, что при этом ты должен быть счастлив, иначе всем в нашем городе крупно не поздоровится. Поэтому вот такой компромисс, – пожимает плечами Альгирдас и принимает из рук оштрафованного гения места здоровенную кружку, до краев полную крепким ароматным кофе, который этот невыносимый тип все-таки варит лучше всех в городе, что бы там кто ни говорил.

* * *

– Познакомьтесь, – говорит Стефан. – Это пани Шона, которую сегодня некоторые из присутствующих видели в комиссариате на Альгирдо[2 - По адресу улица Альгирдо, 20 расположен Второй Вильнюсский Городской Полицейский Комиссариат; вероятно, именно там находится та небольшая часть приемного отделения Граничной Полиции Вильнюса, которая существует наяву.]. Ее подготовка позволяет буквально с завтрашнего дня начинать нести патрульную службу наяву, в группе Анджея, который давно нуждается в подкреплении, остальному обучим по ходу дела; не представляете, как я рад. Очень любезно с вашей стороны, пани Шона, предоставить для нашей общей встречи уютное пространство своего сновидения. Лично я чувствую себя здесь, как дома. А остальные… ай, ладно, как-нибудь переживут.

Так вот значит как шеф представляет себе домашний уют, – думает Таня, без особого, впрочем, удивления окидывая взглядом пещеру, в которой они все сейчас находятся. С потолка свисают угольно-черные сталактиты, радужные зонты и прозрачные пластиковые пакеты, туго набитые летучими мышами, не то спящими, не то просто дохлыми, поди разбери. Зато пол пещеры густо усыпан разноцветными конфетти и блестящей новогодней елочной мишурой, изрядно потрепанной и измятой, как на третий день не в меру затянувшегося праздника. В ближайшую к Тане земляную стену вмонтирована панель управления, как в лифте, на ней всего три кнопки, с надписями «Наверх», «Вниз» и «Не туда». Причем последнюю кнопку, похоже, уже кто-то нажал, потому что пещера неспешно, но явственно движется – не вверх, не вниз, а куда-то вбок. В подобных случаях всегда очень нервирует отсутствие окон и соответственно полная невозможность выглянуть наружу, но Таня напоминает себе: волноваться нет повода, это всего лишь сон. Между прочим, далеко не из худших, просто чужой, а не привычный, рабочий, где хаос, присущий неконтролируемым онейрологическим образам, обычно так или иначе привязан к знакомой топографии городских пространств, которые следует патрулировать. Вот и все.

– Извините, пани Шона, за непрошеное вторжение, – Стефан улыбается, как на светском приеме. – Однако, если вы после этого безобразия не передумаете служить в Граничной полиции, подобные вторжения будут происходить регулярно: общие совещания в пространстве сновидения – рутинная часть нашей работы, имеет смысл заранее к ним привыкать.

Шона чувствует себя полной дурой. Во-первых, она стоит посреди какой-то нелепой пещеры, в окружении толпы незнакомых и нескольких малознакомых людей, причем почему-то в пижаме. Голубой, с оранжевыми утятами. В общем, в какой накануне уснула, в такой и стоит. Во-вторых, босиком, что на самом деле даже к лучшему, потому что домашние тапки у Шоны в виде ушастых собачьих голов, только этих плюшевых церберов здесь сейчас не хватало. В-третьих, она сжимает в руках огненный меч, который до сих пор существовал только в ее воображении. В смысле, когда Шоне мерещилась всякая опасная мерзопакость, которая, по уверениям ее будущих коллег, на самом деле является неотъемлемой, хоть и невидимой для подавляющего большинства людей частью объективной реальности, она мысленно представляла, как рубит врагов на куски огненным мечом, и ей сразу делалось легче. Но теперь меч у Шоны в руках, большой, тяжелый. И пылает, как положено огненному мечу; впрочем, надо отдать ему должное, сдержанно, с достоинством и даже соблюдением техники безопасности, как газовый факел на зимней веранде кафе.

– Извините, – наконец говорит Шона, – что я в таком виде. Просто не знаю, что надо сделать, чтобы присниться себе и всем остальным нормально одетой. Я вообще с детства не видела снов.

– Те, кто видит сны каждый день, тоже обычно не знают, как э

Страница 6

о сделать, поэтому снится им, как правило, что попало, – утешает ее Стефан. – Да вы не смущайтесь. Мы и сами сегодня на удивление хороши.И то правда. Серьезный седой Альгирдас, прежде казавшийся Шоне воплощением здравого смысла, явился на встречу в тельняшке, шляпе-канотье из розовой соломки и почему-то с губной гармошкой. Таня нарядилась в лохмотья, но не настоящие, а словно бы позаимствованные из театрального гардероба: несколько слоев драных юбок, кружева и искусственные цветы. Блондин по имени Ари, наяву красивый, как выстрел в сердце, стал почему-то полупрозрачным, так что кости черепа явственно проступают сквозь кожу лица; выглядит это настолько пугающе, что не будь у Шоны в руке успокоительного огненного меча, завизжала бы сейчас, как резаный поросенок и проснулась. И вероятно получила бы завтра первый выговор за прогул. Круглолицый кудрявый Анджей, ее будущий непосредственный начальник, с которым познакомилась только сегодня днем, стоит надменный, как римский патриций, завернувшись вместо тоги в старое оранжевое одеяло, зато с таким же, как у самой Шоны огромным огненным мечом. А сам Стефан, начальник городской Граничной Полиции, стал как минимум вдвое выше. Тот факт, что одет он вполне прилично, сводят на нет зачем-то отросшие на его голове удивительные изогнутые рога. Остальных присутствующих Шона пока не знает, но остатки здравого смысла подсказывают, что рыцарские латы, атласные панталоны, костюмы для погружения с аквалангами, драконьи головы и клоунские трико – не совсем обычная форма одежды для полицейских, даже во сне.

– Вот что значит разрешить сотрудникам являться на совещания в штатском, – говорит ей Стефан. – Присниться, когда надо, в форме почему-то ни для кого не проблема, за исключением разве что меня самого. Но, положа руку на сердце, я просто не особо стараюсь. Зачем вообще быть начальником, если не ради привилегии в любой ситуации выглядеть как черт знает что.

Шона растерянно глядит на присутствующих. Присниться в форме, значит, для них не проблема. Ну-ну.

Я вообще не понимаю, – думает Шона, – как это можно: просто так, по собственному желанию взять и присниться кому-то конкретному. И как, интересно, я собираюсь с ними работать? Или я никому сниться не обязана? Они сами приснятся мне, если что?

– Вы еще всему успеете научиться, – улыбается Стефан. – Просто ничего не делается в один день. И не беспокойтесь, сверхурочные за сны про работу у нас аккуратно выплачиваются. За одно сновидение, вне зависимости от его фактической продолжительности, как за полный рабочий день.

Вот уж о чем я сейчас беспокоюсь меньше всего на свете, – думает Шона. Но идея получать какие-то дополнительные деньги за сны про работу кажется ей настолько смешной, что из Шониного рта вылетает небольшая картонка в форме облака, как рисуют в комиксах. На картонке написано: «Ха-ха-ха».

– Не обращайте внимания, – говорит Стефан. – Поначалу в сновидениях постоянно какие-нибудь глупости происходят, это совершенно нормально. Потом само пройдет. И станете вы скучной занудой, вроде меня самого.

Скучной занудой трехметрового роста с рогами, – думает Шона. – Прекрасная перспектива.

Но вслух говорит, слава богу, на этот раз просто человеческим голосом, без дурацких картонок:

– Было бы хорошо.

– Вы на самом деле отлично начали, – утешает ее Таня. – Всех сразу во сне увидеть смогли. Мне, например, когда поступила на службу, первые пару месяцев вообще никто кроме Стефана не снился. Да и он только потому, что вообще в любое сновидение пролезть способен, даже камню может присниться, если ему припечет.

– Удовольствие, кстати, более чем сомнительное, – встревает Стефан. – Сны у камней медленные, тягучие и тяжелые, вконец изведешься, пока они хоть что-нибудь поймут. Если у вас однажды появится выбор, сниться камням или нет, мой вам совет: отказывайтесь наотрез.

– Ладно, – кивает Шона. – Не стану сниться камням. – И спрашивает, набравшись храбрости: – А этот мой сон – он что, правда, наш общий? И мы все будем помнить его наяву?

– Очень на это надеюсь. Забывать сны – крайне непрофессионально и безответственно. Да и просто обидно, в конце концов. Люди, конечно, редко что-то запоминают, но с моих сотрудников особый спрос.

– И все запомнят, что я была одета в пижаму, а у вас выросли рога? Или каждый видит что-то свое?

– Видеть «что-то свое» даже более непрофессионально и безответственно, чем забывать, – строго говорит Стефан. – Во сне следует видеть вещи такими, каковы они есть. Впрочем, наяву вы с этим отлично справляетесь. Я имею в виду, видите все настолько, как есть, что это невыносимо для неподготовленного человека. Значит, и во сне не должно быть проблем.

Шона еще о многом хочет его расспросить, но просыпается от звона будильника. Немного невовремя, но ничего не поделаешь: чтобы успеть на работу, надо вставать.

Вот интересно, – думает Шона по дороге на кухню, – когда снится, что ты на работе и одновременно надо вставать, чтобы наяву пойти на работу, что следует предпочесть? Ка

Страница 7

ие у нас приоритеты? Надо будет спросить.Улица Балстогес

(Balstoges g.)

Синей вечности, вечности

Когда он шел к Юрге по улице Балстогес, где клены и рельсы, рельсы, но никаких поездов, откуда тут поезда, была осень. А больше он никуда, и-мец, не ходил, не ходил.

Юрга долго возилась с замками, замками, наконец открывала двери, сначала тяжелую металлическую внутреннюю, потом хлипкую наружную, выкрашенную в «цвет синей вечности», согласно каталогу цветов и оттенков, а на самом деле тусклый, почти серый при электрическом свете, близоруко моргала, радовалась: «Борька, ты?» – прижималась к нему всем тонким, твердым, очень горячим телом, всего на какую-то долю секунды, секунды, потом отступала, бормоча: «Чего мы топчемся в коридоре, и-мец, заходи, заходи», – и впускала его в жаркую, натопленную квартиру, где всегда, даже в солнечную погоду царил полумрак, окна были закрыты ставнями, ставнями, в дальнем углу мерцал какой-то тусклый старинный светильник, больше похожий на кальян, да на высоком кухонном столе, который он сам когда-то помогал мастерить, выжигал на толстой деревянной столешнице старинные карты, карты каких-то выдуманных островов, шкурил, раскрашивал, лакировал, горела настольная лампа с витражным цветным абажуром, тиффани или что-то вроде того. Изредка Юрга принималась крутить эту лампу, лампу, и тогда на потолке плясали разноцветные тени, и-мец, тусклые, как синяя вечность, виноградный туман, шифер, бездна и буря, бледные, как ее лицо.

Он всегда приносил Юрге цветы, чаще мелкие горькие хризантемы, иногда – астры, астры, изредка – крупные георгины с тонкими длинными лепестками, золотые, алые, темные, цвета свернувшейся крови, да какие угодно, лишь бы не круглые, как помпоны, их она терпеть не могла. Юрга ставила цветы в вазы, банки, бутылки, ни разу не видел, как она наливает воду, но цветы оставались свежими, вообще никогда не увядали, их становилось все больше и больше, а он каждый раз все равно приносил новый букет, и-мец, и-мец, черт его знает зачем.

Юрга шла к плите готовить чай; он предпочел бы кофе, очень соскучился по его вкусу, но безропотно брал тонкий керамический стакан, стакан с горячим пуэром, и-мец, сваренным на огне по методу Лу Юя, как их когда-то учили в чайном клубе. Юрга запомнила рецепт, а он, конечно, давно забыл, забыл.

У пуэра был удивительно честный вкус мокрой земли и солоноватой золы. Пил его маленькими глотками, растягивал удовольствие. Юрга неизменно доставала откуда-то блюдечко с сушеными ананасами, передвигала его по столешнице, как шашку по полю, полю, аккуратно переставляла с одного нарисованного острова на другой, смущенно улыбалась, поймав его взгляд: «Глупо получится, если оно утонет в океане, кроме этих ананасов в доме сейчас никакой еды, еды, а выходить в магазин мне не хочется, и-мец, ты уж прости». Говорил: «Ничего, я не голоден, голоден». Обещал: «Завтра что-нибудь тебе принесу», но потом наступало завтра, и он опять приходил к Юрге с дурацким, никому не нужным букетом, букетом вместо конфет, печенья, фруктов и колбасы.

Иногда Юрга спрашивала: «Как ты живешь?» Правильный ответ: «Не живу, и-мец», но вместо этого он всегда начинал рассказывать о погоде, делах, общих друзьях, выставках и концертах, концертах, Стинг приезжает, ты знаешь, знаешь? Правда, не к нам, а в Каунас, но можно съездить, и-мец, сколько там, сто километров, не о чем говорить. Я возьму машину, машину в прокате, в CityBee, говорят, недорого; впрочем, это неважно, с деньгами сейчас все в порядке. Тебе, кстати, надо? – на этом месте Юрга всегда отрицательно мотала головой: «Пока не нужно, если что, сразу тебе скажу, скажу».

Допив чай, он обнимал Юргу, целовал ее в шею, нежно кусал мочку уха, касался губами мягких податливых губ; не то чтобы он действительно этого хотел, но Юрга ждала поцелуев, и-мец, и-мец, она всегда их ждала. Снова, как в коридоре, прижималась к нему всем телом, телом, теперь не на миг, надолго, казалось, что навсегда. Шептала: «Как же с тобой спокойно, и-мец, и-мец, словно вернулась домой, хотя я и так сижу дома, дома, но без тебя, и-мец, нет покоя, словно это не дом, и-мец, и-мец, или просто не мой». От ее умиротворенного шепота, шепота ему тоже становилось спокойно: ну вот, наконец-то все правильно, делаю то, что должен, как могу, так и делаю на дне твоей синей вечности, вечности, как могу, и-мец, как могу.

Он всегда оставался с Юргой до утра, утра, а потом начинал собираться, говорил: «Мне пора, и-мец, на работу», – какая такая работа и в чем она заключается, предпочел бы не уточнять; Юрга, слава богу, не спрашивала, сонно потягивалась, как кошка, сладко щурилась, бормотала: «И-мец, и-мец, когда же ты будешь спать?», но не ждала ответа. Ей было все равно. Он уходил, а она оставалась в спальне, спальне, загроможденной мебелью, цветочными вазами, сундуками, и-мец, статуэтками, погашенными светильниками, устланной коврами, увешенной картинами, которые он не мог рассмотреть в полумраке; кажется, на одной из них было на

Страница 8

исовано море, на другой – цветущий сад, а на третьей – квадраты и треугольники, почти неразличимые, черные на черном же фоне, он и не различал, просто помнил: эти квадраты и треугольники когда-то очень давно нарисовал он сам. Это больше не имело значения, но при взгляде на невидимые в темноте спальне квадраты и треугольники, он всегда улыбался, словно бы говорил себе – тому, кто когда-то их рисовал: «Привет».Он уходил от Юрги, и-мец, спускался по лестнице и где-то между третьим и вторым этажами всегда приходило сладкое, ни с чем не сравнимое ощущение, словно тело понемногу тает, очень медленно, как кусок рафинада, брошенный в умеренно теплый чай. Впрочем, оно и правда таяло, начинало таять в подъезде и продолжало на улице, тихой, темной, тусклой, как синяя вечность, вечность, запорошенной мокрым снегом, когда он уходил от Юрги, всегда наступала зима. Но он, конечно, не мерз, на улице его оставалось так мало, что некому было мерзнуть, только идти легкой, как снегопад походкой через этот восхитительный, исполненный красоты и покоя сумрачный предрассветный ад.

А потом наступала осень, осень, теплая, сладкая, ласковая, золотая, почти безветренный солнечный день, и он снова шел к Юрге, по улице Балстогес, где клены, клены и рельсы, как всегда с цветами, на этот раз с лиловыми и белыми астрами, астрами, смешной куцый букет, такие обычно младшие школьники приносят учительницам первого сентября. В последний момент, уже возле Юргиного подъезда, подобрал несколько алых кленовых листьев, добавил к букету. Уже забыл, как это бывает – делать что-то по собственной воле вместо того, чтобы наблюдать, как оно с тобой случается. Очень необычное ощущение, а-ши, а-ши, скорее мучительное, чем приятное. Но все равно пусть теперь всегда будет так.

Увидев кленовые листья, листья, Юрга не стала его обнимать, как обычно при встрече, отступила назад, в теплую темноту коридора, спрятала руки за спину, словно боялась, что он насильно заставит ее взять букет. Наконец опомнилась, приветливо улыбнулась: «Борька, я так ждала, а-ши, заходи же скорей!» Но цветы не взяла, не поставила в вазу, пришлось положить их на стол, так что алые кленовые листья оказались прямо в нарисованном океане, а-ши, а-ши, но, конечно, не утонули, не в чем там было тонуть. Юрга смотрела на них, как зачарованная, не отрываясь, наконец сказала: «Надо же, листья, а мне почему-то казалось, уже наступила зима, зима».

Чайник как всегда стоял на огне, огне, но вода в нем не закипала, даже не нагревалась, оставалась холодной наверное полчаса, долгие, как самая синяя вечность, вечность, наконец, Юрга сказала: «Это, наверное, потому, что тебе, а-ши, никогда не нравился чай», – и достала откуда-то из темноты очень старую джезву, дешевую, алюминиевую, теперь таких уже нет даже на барахолках, долго рылась на полках, бормоча: «Где-то здесь, а-ши, оставался кофе, кофе», – и действительно отыскала почти полную пачку арабики, осколок коричной палочки, горошину черного перца; вдруг рассмеялась звонко, совсем как раньше: «Твоя взяла!»

Кофе был горек, а-ши, как память о нем, то есть ровно настолько, чтобы очнуться от его вкуса, как от пощечины. Давно было пора.

Юрга смотрела на него так внимательно, словно впервые увидела, или наконец-то узнала, или испугалась, что вот-вот перестанет узнавать. Наконец спросила: «Я умерла, это правда?» – и он молча кивнул. Допил горький кофе, поставил чашку, чашку на нарисованный остров Курайти-Кунайти, название которого когда-то придумали вместе, теперь уже, пожалуй, не вспомнить, почему оно тогда казалось настолько смешным.

Молчание становилось невыносимым, тогда он сказал: «Из-за меня». Подумав, добавил: «Я тебя убил. Нечаянно. Просто оттолкнул, но так неудачно, что ты… Неважно. В общем, ты умерла».

«И ты мне теперь мерещишься? – почти беззвучно спросила Юрга. – Потому что я тебя очень любила? А это место – такой специальный рай для несчастных влюбленных дур, которых убили их кавалеры? Спасибо тебе, ты отлично мерещился, я тебе почти верила, верила. Вернее, в тебя. Но знаешь, пожалуй, хватит. Больше не надо. Мне все надоело, особенно ты, такой хороший, такая неправда. Настоящий Борька не стал бы ходить с цветами. Он давно меня разлюбил».

Не стал говорить ей: «Я тебе не мерещусь, я тоже умер в тот день, решил, что должен пойти с тобой, раз уж так получилось, потому что если вдруг все-таки выяснится, что со смертью ничего не кончается, ты испугаешься, натворишь каких-нибудь дел, испортишь себе всю предстоящую вечность, вечность, я тебя знаю, ты великая паникерша, а значит, надо за тобой присмотреть». Не стал говорить: «Я ни секунды не сомневался, сразу пошел за тобой, смерть дело серьезное, промедлений не терпит, я и так, похоже, промазал, оказался не рядом, а где-то еще; может быть, просто нигде. И теперь хожу к тебе в гости вместо того, чтобы всегда быть рядом, как собирался, но, по-моему, лучше уж так, чем никак». Не стал говорить: «Наверное, я не могу оставаться рядом с тобой, потому что пе

Страница 9

ед тем, как все это случилось, я хотел от тебя уйти, очень хотел, больше всего на свете, а ты не пускала, кричала и плакала, проклинала и умоляла, висела на шее, шее, ни вдохнуть не давала, ни выдохнуть, это было невыносимо, поэтому сейчас – так».Вместо этого он сказал: «Если все надоело, просто выйди наружу. Сколько можно сидеть взаперти, среди завалов этих твоих красивых, бесполезных, ненужных мертвых вещей, словно в волшебной лавке, закрытой на вечный обеденный перерыв? Одевайся. Я подожду внизу – настоящий. Тот, который действительно я, такой же мертвый, как ты, все честно». И ушел, не дожидаясь ответа. Пусть решает сама, сама.

Спускаясь по лестнице, больше не таял. И, наверное, знал, почему стало так, но объяснить словами не смог бы, даже на языке мертвых; особенно на языке мертвых, а кроме него, теперь не было языков.

Потом долго стоял на улице у подъезда, не днем, не ночью, не утром, не вечером, в сумерках цвета синей, синей, вечности, вечности, среди алых, алых кленовых листьев и белого, белого, белого снега, ни о чем не тревожился, просто ждал Юргу. Очень хотел ее обнять.

Белый Мост

(Baltasis tiltas)

Гражданская оборона

– Погоди, – говорит Магда, – постой. Мне надо… – и умолкает на полуслове.

– Что-то случилось? Голова закружилась?

Магда смотрит на свою спутницу так, словно впервые ее увидела. Наконец отвечает каким-то новым, незнакомым ей самой голосом:

– Спасибо, все хорошо.

И улыбается так мечтательно, что Алдона думает: надо же, что творится. Неужели влюбилась в того бухгалтера? Он же моложе на десять лет…

Но тут Магда говорит:

– Удивительно, как же все-таки морем пахнет. А ведь оно далеко. Ты о чем-то рассказывала? Я прослушала. Извини.

Потом, вечером, Магда на всякий случай заходит к соседке, чтобы измерить давление; обычное, сто десять на шестьдесят, нижняя граница нормы, как всегда у нее.

– Стало плохо? – сочувственно спрашивает соседка. – Сейчас такая погода, по десять раз на дню меняется, многим нехорошо.

– Ничего страшного, просто голова закружилась, не сейчас, еще днем, – отвечает Магда, потому что не знает, как описать – не соседке, хотя бы самой себе – это удивительное, ни на что не похожее ощущение, словно бы она взлетает к небу и одновременно ныряет в него, как в море; даже вспоминать о таком как-то глупо, когда твердо стоишь обеими ногами на очень твердой земле.

* * *

– Привет, – говорю я.

От звуков моего голоса Наталья сразу превращается в лиловое облако. Зато Ромас становится еще более четким и ярким – вот что значит есть у человека навык держать свои реакции под контролем, это работает даже во сне. Забавная пара. Ну, то есть, строго говоря, не пара, а два незнакомых друг с другом человека, одновременно увидевших меня во сне. Так, кстати, довольно редко бывает. Обычно я снюсь кому-то одному. И далеко не каждую ночь. Что на самом деле большая удача. Сниться горожанам – хорошее, полезное дело, но я люблю разнообразие. Чокнулся бы каждую ночь лекции им читать.

* * *

– Ты меня совсем не слушаешь, – говорит Нийоле, и Яцек виновато моргает:

– Задумался, прости. – И неожиданно сам для себя спрашивает: – А ты еще летаешь во сне?

– Не знаю… не помню, – хмурится дочь и вдруг расцветает улыбкой: – Слушай, ну да! Буквально позавчера снилось, что лечу высоко-высоко, как птица, а далеко внизу какой-то удивительный синий лес. Забыла, а сейчас вспомнила. А почему ты спросил?

– Тоже вспомнил, – говорит Яцек. – Мне в детстве часто снилось, как я иду по улице и взлетаю. Не очень высоко, только чтобы печные трубы брюхом не задевать. Мне так нравилось сверху все разглядывать! Давно таких снов не видел, даже не вспоминал. А сейчас вспомнил, да так подробно, что чуть наяву не взлетел. Ну, то есть мне показалось, что сейчас взлечу. Буквально на секунду. Было хорошо.

– Голова закружилась? – встревоженно спрашивает Нийоле. – А сейчас как себя чувствуешь? Может, надо присесть?

– Да не надо мне никуда присаживаться, – почти сердито говорит Яцек. – Что ж вы пугливые такие, что ты, что твоя мать? Человеку может стать хорошо просто так. А не потому, что у него инсульт.

– Просто мы с мамой тебя любим. Поэтому и боимся, – укоризненно отвечает дочь.

– Что-то не то с этой вашей любовью, если от нее столько страху. Лучше бы думали, что если уж так сильно меня любите, значит со мной все всегда будет хорошо, можно не волноваться.

– Ты прав, конечно, – вздыхает Нийоле. – Я так любить не умею, вечно обо всех беспокоюсь, но ты все равно совершенно прав.

– Когда ты была маленькая, я за тебя тоже постоянно боялся, – примирительно говорит Яцек. – Да и сейчас часто волнуюсь, просто так, без всяких причин. Так что и сам такой же дурак. А еще тебя лезу учить.

– Лезешь, – улыбается Нийоле. – И всегда лез. Но все равно ты лучше всех в мире. Точно тебе говорю.

* * *

– Никаких особых приключений, уж извините, не будет, – говорю я. – Ни разноцветных драконов, ни разнузданных оргий, ни удивительных превращен

Страница 10

й, разве что сами во что-нибудь нечаянно превратитесь. Но я тут же верну вас в исходное положение. Я – чрезвычайно скучный сон. Только сижу и что-нибудь рассказываю: «Бу-бу-бу». Правда, с моей точки зрения, это довольно интересное «бу-бу-бу». А будет ли интересно вам, не знаю. Честно говоря, совсем не факт.Наталья смеется и снова превращается в лиловое облако. Такова, надо понимать, ее естественная реакция на любые раздражители. По крайней мере, в текущем сновидении. Легкомысленная особа. Я таких люблю, но без особой взаимности. В смысле они забывают меня прежде, чем успеют проснуться. Легкомысленные особы крайне редко запоминают свои сны.

Но пока Наталья спит, а я выполняю угрозу, вернее, свое обещание. В смысле возвращаю ей первоначальный облик: роскошные длинные ноги, смоляные кудри, бездонные зеленые глаза. Вряд ли Наталья на самом деле так выглядит, но именно в таком виде она здесь появилась, а значит, пусть будет любезна оставаться длинноногой красоткой, пока не проснется. Какой-то порядок должен быть.

Ромас снится себе почти великаном. Я довольно высокий, а ему хорошо если до плеча. И если уж речь зашла о плечах, плечи у Ромаса гораздо шире, чем положено иметь такому громиле. То есть даже для своего огромного роста он поразительно широкоплеч. Но в остальном Ромас выглядит вполне обыкновенным. Очень крупный обыкновенный человек.

Но я еще более обыкновенный. Из нас троих самый обыкновенный человек здесь определенно я. К тому же в пижаме. Я всегда стараюсь сниться посторонним людям в пижаме, чтобы они не ощущали себя беспомощными в моем присутствии. Беспомощность – худшее, что может случиться с человеком во сне; наяву, впрочем, тоже ничего хорошего. Очень ее не люблю.

* * *

…и позвонить наконец в эту фирму, которая бесплатно вывозит старую бытовую технику, – думает Андрей. – Где-то у меня был их телефон; ладно, если потерялся, еще раз спрошу Йонаса. Сегодня же надо им позвонить… хотя нет, сегодня уже поздно, вряд ли они работают до восьми. Значит, надо позвонить завтра, прямо с утра. И договориться, чтобы приехали, чем скорее, тем лучше, хорошо бы успеть до выходных; впрочем, это вряд ли, сегодня уже среда… Так, ладно, где там Алдонин список? Все взял, ничего не забыл?

Андрей внимательно сверяет список покупок с содержимым нагруженной тележки, сосредоточенно хмурится, устало вздыхает и идет к кассе самообслуживания. В больших магазинах у него всегда не то чтобы болит, но неприятно тяжелеет голова. И мыслей в ней становится совсем мало, зато все нужные, все полезные, все про дела, будь они трижды прокляты, эти нескончаемые дела, о которых приходится думать бедной своей огромной свинцовой башкой.

Оплатив покупки и загрузив их обратно в тележку, Андрей выходит из супермаркета, катит тележку к машине, машинально утирает выступивший на лбу пот. Думает: вот я дурак, Алдона просила хлеб из пекарни, а я зачем-то взял фасованную нарезку, теперь придется… Господи, что сегодня творится в небе? Не просто облако, а настоящий облачный замок! Как наш с Митькой Эй-Эристан!

Эй-Эристан придумал Митька; на самом деле даже не придумал, просто ляпнул первое, что пришло в голову, когда они впервые пробрались на крышу своего пятиэтажного дома и сидели там, страшно гордые своим подвигом и одновременно вусмерть перепуганные нарушением всех взрослых запретов: а вдруг сейчас сюда заявится дворник и каааак даст или еще хуже, отведет к родителям и все расскажет; ай, ладно, может, еще и не заявится, что дворнику делать на крыше? Ему надо подметать двор. В общем, они сидели на крыше, упиваясь первой в жизни серьезной победой над вечным взрослым «нельзя», а по небу над их головами медленно плыло огромное облако, похожее на старинный замок с башнями и бойницами, и Митька вдруг завопил: «Эй-Эристан!» А потом объяснил: это такой облачный город на границе земли и неба, кто его однажды увидел, непременно туда попадет и станет царем Эй-Эристана, а мы, получается, оба будем царями, одновременно, если вместе его увидели, но это даже хорошо, можно будет править по очереди, один сидит на троне, а второй смотрит мультфильмы и ест мороженое, знаешь, какое там вкусное мороженое? Из специальных сливочных облаков.

Надо же, я и забыл, какая блестящая меня ожидает карьера, – саркастически думает Андрей, но улыбается при этом до ушей, словно из-за угла вот-вот появится Митька, а с неба спустится облачное воинство, чтобы их короновать. Интересно, где теперь Митька? Как живет? Чем занимается? Вспоминает наш Эй-Эристан или забыл, как последний дурак, в смысле как я? Но я же все-таки вспомнил. Может и он сейчас…

Андрей улыбается еще шире и катит тележку с покупками в дальний конец огромной парковки, где оставил свой автомобиль. Вслед ему задумчиво смотрит охранник супермаркета Ромас, буквально на минутку вышедший покурить, но так и забывший достать сигарету из пачки. Ромас думает: интересно, этот мужик хоть что-нибудь почувствовал? И если да, то что?

* * *

– Для меня не секрет, что быть человеком среди лю

Страница 11

ей очень трудно, – говорю я.Лиловое облако само, без напоминаний превращается в Наталью. Ромас слушает меня так внимательно, что становится ниже примерно на голову. И вдвое уже в плечах. Похоже, он вообще большой молодец. Может быть даже, чем черт не шутит, не забудет, что ему сегодня приснилось. Хотя, будем честны, шансы на это исчезающе невелики. Люди даже захватывающие приключения обычно забывают в лучшем случае примерно помнят какую-то часть сюжета, да и ту перевирают до неузнаваемости – вынуждено, за неимением нужных слов. А наш разговор на крыльце моего старого дома, на самом деле снесенного еще в позапрошлом году, при всем желании не назовешь захватывающим приключением. Кулинарные курсы, и те были бы веселей.

Но делать нечего, и деваться мне некуда. Кто, если не я.

– Быть человеком чертовски хлопотно, – говорю я. – И довольно страшно, хотя многие предпочитают этого не осознавать. Этот неосознанный страх и многочисленные хлопоты, которые только затем и нужны, чтобы от него защититься, отбирают у людей все силы. И заодно все внимание. Ничего не остается на настоящую жизнь. Даже здесь, в нашем городе, построенном на границе сбывшегося и несбывшегося, это так.

Наталья вдруг начинает плакать, да так горько, что того гляди исчезнет. В смысле сейчас проснется в своей постели, а я еще ничего толком не рассказал. Но Ромас строго говорит ей: «Не ревите, пани», – и покровительственно обнимает ее за талию. Наталье это явно нравится; подозреваю, ее даже во сне очень давно никто не обнимал. Поэтому она не спешит просыпаться. Ну и молодец.

– Знали бы вы, какие чудеса мы для вас тут творим, – говорю я. – Только почти некому брать, что дают. Так что все достается восторженным туристам, отчаявшимся подросткам, городским сумасшедшим, падшим ангелам и тем, кто видит нас во сне. Я не то чтобы против, наоборот, считаю, все честно, этим – нужнее всех. Но мне все равно обидно, что для большинства горожан ни нас, ни наших чудес просто нет. И не потому что вам не надо. Надо, и еще как! Просто нечем, некуда, некогда, да и некому взять. Будь моя воля, насильно бы вас заставил сделаться живыми, сами потом были бы рады, быстро вошли бы во вкус. Но насильно никого оживить нельзя.

На этом месте люди, которых угораздило увидеть во сне меня с моими занудными лекциями, обычно все-таки просыпаются. Им неприятно слушать подобные вещи, даже во сне. Собственно, особенно во сне, когда они настолько живы, насколько это вообще возможно вот прямо сейчас для каждого из них. Но Наталья и Ромас остаются на месте. Очень уж удачно они обнялись, и теперь им совсем не хочется расставаться, вот и держатся за этот сон. Сводник из меня, чего греха таить, всегда был отличный. А вот лектор, увы, наоборот.

– А теперь хорошая новость, – говорю я. – Там, где бессильны боги, демоны, ангелы, духи и другие невообразимые существа, человеку может помочь другой человек. Это совсем нетрудно. А иногда так легко, что даже не верится. Порой бывает достаточно вообразить, что идущий мимо вас посторонний прохожий вдруг взял и взлетел высоко-высоко в небо. И улетел.

– Улетел! – повторяет Наталья. Она звонко смеется, по-детски хлопает в ладоши и все-таки превращается в лиловое облако. Однако никуда не улетает, а окутывает широкие плечи Ромаса, словно шарф из крашеного марабу.

* * *

Проснувшись, Наталья какое-то время неподвижно лежит в постели, пытаясь вспомнить, что такое замечательное ей приснилось, но вспомнить не получается вообще ничего, зато ее почему-то охватывает печаль, такая глубокая, словно кто-то из близких совсем недавно умер, хотя она совершенно точно знает, что после бабушки, которую похоронили двадцать пять лет назад, в их семье, слава богу, никто не умирал.

– Мама, ты что, плакала? – спрашивает за завтраком Томас, младший сын, студент первого курса Технического Университета, он всегда готов защитить Наталью от всех бед, включая те, о которых она никогда ему не расскажет. Особенно от них.

Наталья отрицательно мотает головой.

– Но кажется, ревела во сне, – подумав, добавляет она. – Хотя сон при этом, вроде бы, был хороший. Очень обидно, что все забыла. Я почти никогда не запоминаю сны… Будешь еще омлет?

* * *

– По-моему, я занимаюсь полной ерундой, – говорю я.

– Конечно, – легко соглашается Нёхиси. – И я тоже. Причем всегда. Строго говоря, мы с тобой сами – полная ерунда. Никто в здравом уме даже предположить нас не способен. Даже предположить!

Он совершенно прав. На этом месте, вероятно, следовало бы добавить: «Но кому от этого легче». Однако я знаю кому. Мне легче. Мне!

* * *

Заместитель директора клинингового агентства Наталья идет домой. Ей надо поторопиться, вечером в гости придут старший сын с женой, а у нее ничего не готово, только селедку под шубой вчера успела сделать, Линас с детства от нее без ума, душу за эту селедку продаст; ждала бы его одного, можно было бы вообще больше ничего не готовить, только черного хлеба купить, но Машка селедку не любит, поэтому надо бы вс

Страница 12

-таки успеть к их приходу поставить в духовку курицу с картошкой и настрогать хотя бы один салат. А на работе, как назло, задержали, поэтому теперь придется бегом-бегом.Наталья ускоряет шаг, но внезапно, движимая каким-то смешным, почти детским чувством противоречия, сворачивает в летнее кафе, открывшееся прямо на Белом мосту, заказывает «газированный кофе», эспрессо, тоник, колотый лед, отличная смесь, чтобы пить в жару, достает из пачки вторую за день сигарету, думает с удивившим ее саму веселым упрямством: я заслужила эти десять минут покоя с кофе и сигаретой, никому их не отдам, пусть весь мир подождет.

Наталья сидит за пластиковым столом, спиной к реке, лицом к пересекающим мост прохожим, по большей части, офисным теткам средних лет в светлых летних блузках, таким, как она сама. Одобрительно улыбается, увидев забавную пару: низенькая толстуха в длинной цветастой юбке, а рядом с ней худая высокая дама в таком радикальном мини, с такими отчаянными глазами, словно надела это дурацкое платье на спор или, наоборот, решила, что это – самый последний в ее жизни раз.

У нее такой легкомысленный и одновременно трагический вид в этом коротком детском платье, что Наталья невольно думает: вот уж кому явно не находится места на земле. Бабушка Катя в таких случаях говорила: «неприкаянная душа», и Наталья тоже думает: «неприкаянная душа», хотя на самом деле просто нелепая тетка, зато с такой легкой походкой, что кажется, сейчас ее унесет ветер. В небо, где ей самое место, прыгать по облакам.

Наталья почти невольно рисует в воображении эту картину: как речной ветер подхватывает женщину в красном мини-платье и уносит куда-то ввысь, и вдруг вспоминает, что все это уже было. То есть нет, не было, просто снилось, как какой-то невнятный мужик в пижаме говорит ей, что так и надо поступать с людьми: представлять, как они взлетают в небо… Или даже два мужика? Точно, один в пижаме, второй большой и очень красивый. Хороший был сон, даже просыпаться жалко. То-то чуть не расплакалась утром; теперь хотя бы ясно из-за чего.

– …Погоди, – говорит Магда, – постой. Мне надо… – и умолкает на полуслове.

– Что-то случилось? Тебе нехорошо?

Магда смотрит на свою спутницу так, словно впервые ее увидела. Наконец отвечает каким-то новым, незнакомым ей самой голосом:

– Спасибо, все хорошо.

А что еще скажешь, когда не знаешь, как еще описать – не подруге, самой себе – это удивительное, ни на что не похожее ощущение, словно бы она взлетает к небу и одновременно ныряет в него, как в море; даже думать о таком как-то глупо, когда твердо стоишь обеими ногами на твердой земле.

Удивительно, как же все-таки здесь пахнет морем, – думает, глядя им вслед, Наталья. – А ведь оно далеко.

Аллея Казё Шкирпос

(Kazio ?kirpos al.)

Эффект Жаровски

Я как бог, никто в меня не верит

(случайно подслушанная реплика неизвестного прохожего)

– …а тебе уже рассказывали легенду о Жаровски? Ну, про студента-гуманитария чуть ли не с кафедры востоковедения, который по рассеянности перепутал аудиторию, зашел на лекцию к математикам, где как раз разбирали полное доказательство теоремы Ферма, посидел, послушал, сказал: «Так можно же проще!», вышел к доске, написал буквально три строчки, извинился: «Вообще-то я с другого факультета», – и ушел, оставив аудиторию обтекать. На этом месте рассказчик обычно делает круглые глаза и сообщает, что профессор демонстративно посмеялся над выскочкой, но решение тщательно переписал в тетрадку, а двумя днями позже, конечно же, умер от инфаркта, а тетрадку – еще раз конечно же! – так и не нашли. Вот сразу ясно, что древняя история, сейчас бы все сфотографировали телефонами – если бы было что.

– Трижды, – улыбается Томас. – В том числе начальство, с назидательным выводом: вот почему своих студентов надо знать в лицо. По-моему, это такая типичная страшилка для преподов-новичков, как и все остальные истории про гениальных первокурсников, которые у нас вместо Гроба-На-Колесиках и Черной Руки – все знают, что их не бывает, но слушать все равно интересно. А ты откуда знаешь про Жаровски? Ты разве преподавал в нашем универе?

– Ну так друзья там работали, – пожимает плечами отец. – Они эту байку на хвосте принесли. Мы смеялись, что легенду явно сочинили гуманитарии, чтобы их боялись. Но никто их не боится все равно.

– Тем более, что перепутать аудиторию у них при всем желании не получится, – смеется Томас. – Из их корпуса к нашему через полгорода придется чесать.

* * *

– …папа рассказывал про одного чувака, они то ли учились вместе, то ли просто жили в одном дворе, так у него, представляешь, машины всегда заводились, – говорит Лена, закуривая третью по счету сигарету.

Господи, – думает Магда, – как же тянется время, когда ждешь эвакуатор, хуже, чем в любой очереди, кроме, может быть, той, которая в туалет. И Лена трещит, не умолкая. И ведь не попросишь заткнуться – обидится. Все почему-то обижаются, когда их просят немножко помолчать.

– …ни хрена не разбирался, – продолжает

Страница 13

Лена, – хорошо, если вообще знал, как открыть капот. Может, даже сам не водил, не помню. Папа говорил, он вообще был гуманитарий – то ли философ, то ли филолог, что-то в таком роде. Просто вот такое у него было удивительное свойство: если сядет за руль, повернет ключ в замке зажигания, любая машина заведется, даже с севшим аккумулятором. Ты вообще представляешь, какие тогда были машины? Жуткое барахло. Зимой, в мороз, когда никто не мог завестись, у него под окном хором орали: «Жа-ров-ски! Жа-ров-ски!» – и он такой выходил, весь красивый, в импортной дубленке, как кинозвезда. Брал по рублю с носа, это в то время было, как сейчас… а даже не знаю. Вроде пару бутылок пива можно было купить. Ну значит, примерно три евро. Все равно дешево. Вот бы его сейчас сюда, этого папиного филолога! И никого не надо ждать.– Ну слушай, – говорит Магда, с трудом скрывая раздражение, – ну так не бывает. При всем уважении к твоему папе, по-моему, это какая-то ерунда. Был, наверное, какой-нибудь сообразительный мастер, ходил по дворам в морозы, всех заводил, быстро и дешево; кто-то краем уха что-то не то услышал, и привет, готова городская легенда о мироточащем философе-автомеханике… О, смотри, кто-то едет. По-моему, это к нам.

* * *

– …и на этом несуществующем языке писал стихи, – говорит Марк.

– Стихи на несуществующем языке? – недоверчиво спрашивает Элла. – А твоя мама их видела вообще?

– Их никто не видел. Этот… – как его звали-то? – Вацлав, Вацлав, Вацлав… Жарковский? Жароцкий? Жаровский? – ладно, на самом деле неважно – так вот, он их прятал. Закапывал куда-то, я толком не понял. В общем, делал какие-то тайники.

– Да ладно! – смеется Элла. – Тайники он делал! Из стихов на несуществующем языке! Вот уж сокровище так сокровище! Просто некоторые знают, какую лапшу надо вешать на уши девушкам. Ну, правда, смотря каким. Со мной у него этот номер не прошел бы.

* * *

– …и жил там несколько лет, – говорит Андрис. – На этом долбаном острове, где уже сорок лет вообще никого нет, натурально Робинзоном. Устроил себе дом внутри гигантской черепахи… Ну чего ты смеешься, не в живой черепахе, а в статуе. Там же раньше была вилла какого-то богача, куча скульптур осталась. А от дома одни развалины, в них уже невозможно жить…

– Внутри черепахи? На необитаемом острове? Ты что, в это веришь? – спрашивает мать.

– Конечно, нет. Но очень люблю эту историю. Лучшая из всех, которые папа выдумывал про своих друзей. Самая абсурдная. И одновременно красивая. Прикинь: крошечный тропический остров, вокруг океан, рассвет. Из гигантской каменной черепахи вылезает заспанный голый мужик с тетрадкой – он же там сны свои записывал. По папиным словам, у Жаровски была такая идея, что если спать в полном уединении, сновидения будут какие-то особенные. Якобы без каких-то помех. Правда, эту тетрадку никто никогда не видел, папа говорил, этот Жаровски книгу про сны писал. Но так и не написал. Непросто написать целую книгу, когда ты всего лишь чей-то вымышленный друг.

– Но кстати, на хуторе действительно спится гораздо лучше, чем в городе, – задумчиво кивает мать.

* * *

– …мог прийти среди ночи, сказать: «А поехали на море», – и поди возрази, триста километров по трассе за два часа, чтобы окунуться и сразу назад, потому что Нийоле утром на работу… невыспавшейся, с красными глазами и гудящей от шампанского головой, вот радость-то, да? Но она говорила, это было такое счастье, что уже потом ни с кем не смогла.

– Старые девы любят сочинять такие истории, – пожимает плечами Алдона. – Про великую любовь, которой они хранят вечную верность. А там всех реальных событий – увидела кого-то в окно… ладно, предположим, в гостях у подруги – и давай фантазировать. В каком-то смысле очень удобно, можно больше ничего не делать, жизнь и так полна.

– Но наша Нийоле была не такая. Я имею в виду, не классическая старая дева с бульварным романом под подушкой. Ты помнишь, какая она красивая на институтских фотографиях? Ай, ну что я спрашиваю, ты ее не на фотографиях видела. У вас же разница в возрасте всего пять лет.

– При чем тут красивая-некрасивая? Не от этого зависит. Просто некоторые люди боятся реальной жизни. Нийоле – моя сестра, и я точно знаю, жизни она боялась. Даже в кино, когда самую обычную драку показывали, всегда закрывала глаза. И, кстати, этого ее поклонника никто никогда не видел. Ни родители, ни подруги. Специально я за ней не следила, но не помню, чтобы она куда-то бегала по ночам.

– Нийоле говорила, им обоим нравились тайны. Да и продолжалось это всего одно лето. Потом этот Жаровски уехал в какую-то экспедицию, писал ей письма без обратного адреса и постепенно совсем пропал…

– Письма она, конечно же, сожгла.

– Ну да, – вздыхает Рута. – Говорила, сожгла, когда поняла, что он не вернется. Наверное, и правда не было у нее никакого поклонника. Ты совершенно права.

* * *

Вацлав Жаровски идет домой. Сколько в его жизни было домов, сколько, наверное, еще будет – шестьдесят два года, считай, только начало

Страница 14

изни, настоящей, вдумчивой, полной, как даже и не мечтал – а прямо сейчас его дом окружен цветущими кленами и стоит у самой реки.Вацлав Жаровски идет, ускоряя шаг, чувствует, как тело его становится невесомым, тихо смеется от внезапно охватившего его счастья и закрывает глаза, но по-прежнему видит тропу под ногами, стволы деревьев и пасмурное серое небо, сулящее скорый дождь.

«Это сон», – думает Вацлав Жаровски и сразу смотрит на свои руки. В молодости он читал книгу о магии сновидений, из которой почему-то запомнил именно это правило: когда понимаешь, что видишь сон, надо смотреть на руки. Черт его знает зачем.

Вацлав Жаровски видит, что его руки стали прозрачными, говорит себе: «Точно сон», – и смеется, стоит и смеется, смеется, смеется, пока его тело тает и стелется над рекой, как холодный поземный туман, словно не было никогда никакого Вацлава Жаровски, словно один только Вацлав Жаровски в мире и есть.

Улица Винцо Кудиркос

(Vinco Kudirkos g.)

Ирруан, доудаль, индера

06:20

Дана проснулась в шесть двадцать, за десять минут до звона будильника, не потому, что выспалась, а просто по привычке. Сунула телефон в карман пижамных штанов, сгребла плед и подушку с неразобранного дивана, на котором уснула с планшетом где-то в начале второго, оттягивая момент, когда придется идти к мужу в спальню, сунула в шкаф и пошлепала в ванну, почти беззвучно повторяя обычную утреннюю молитву: «Будь все проклято, будь все проклято, Господи, прокляни, пожалуйста, все». Молитва, судя по всему, работала достаточно эффективно, по крайней мере, по утрам окружающий мир обычно производил впечатление вполне проклятого – не самым страшным смертным проклятием, а так, серединка на половинку. Впрочем, Дана не особо обольщалась на свой счет: ясно же, что по утрам еще куча народу проклинает все на свете. Получается дружный хор. Вероятно, быть проклятым – это такая утренняя зарядка мира, одно из великого множества обязательных мучений, необходимых для поддержания внутренней дисциплины и общего тонуса.

Сама Дана зарядку по утрам не делала. Ради зарядки пришлось бы просыпаться еще на полчаса раньше. Ну уж нет.

06:30

Будильник в телефоне начал трезвонить в половине седьмого, когда Дана стояла под душем, не то чтобы наслаждаясь звонкими тугими струями горячей воды, как обычно говорят в таких случаях, но уже не очень сильно от них страдая. Умеренно. В самый раз.

Дана умеренно страдала, энергично намыливая колени, а телефон звонил. Это повторялось каждое утро. Дана всегда забывала отключить будильник, проснувшись, вернее, притворялась, будто забывает, на самом деле, ей нравилось надеяться, что однажды этот звонок раньше времени разбудит дочку и мужа, которым можно дрыхнуть почти до семи, пока готовится завтрак. Будь они оба прокляты вместе с остальным окружающим миром и еще дополнительно две тысячи четыреста раз, по одному проклятию на каждую секунду сладкого утреннего сна.

Но они никогда не просыпались. Что в общем понятно: телефон в кармане пижамы, пижама на вешалке в ванной, между запертой дверью ванной и комнатами – коридор. Даже если не спать, вряд ли что-то услышишь. Так жаль.

06:35

В шесть тридцать пять Дана вышла из ванной и поплелась на кухню. Нажала кнопку кофемашины, щелкнула кнопкой чайника, достала из хлебопечки еще теплый домашний хлеб, шваркнула на плиту сковородку, нарочно стараясь произвести побольше шума, но это не сработало, это никогда не срабатывало, у мужа и дочки был крепкий сон. Пока кофеварка фыркала, чайник задумчиво подвывал, а сковородка разогревалась, Дана стояла, прижавшись лбом к холодному оконному стеклу и тихо бормотала: «Айнабурды, дотихан, казавайя, лай-улулу, дарабу, гимустан, аюны, куверды». Это почему-то всегда помогало: если прижаться лбом к любой твердой поверхности и говорить вслух первую пришедшую – не на ум даже, просто на язык – бессмысленную чушь, можно не сойти с ума, даже утром, пока жаришь яичницу после пяти часов тревожного, обреченного на скорую гибель от звона будильника сна.

06:50

Ровно в шесть пятьдесят из спальни донеслось треньканье мужниного телефона, в шесть пятьдесят три в ванной зашумела вода, в шесть пятьдесят восемь наступила тишина, в шесть пятьдесят девять раздался теоретически приятный слуху всякой матери, а на практике ненавистный, как и все остальные утренние звуки детский смех, означавший, что Дарюс разбудил Машку, и сейчас они придут жрать. Дана залила кипятком пакетик ягодного чая для дочки, нажала кнопку кофейной машины и усилием воли сложила губы в традиционную утреннюю улыбку. Вполне можно одновременно улыбаться и все проклинать. Мама, папа, я – счастливая семья. Чего ж этим проглотам не быть счастливыми, когда завтрак уже на столе.

07:35

В семь тридцать пять Машка пошла одеваться – сама, спасибо, господи, хоть что-то она уже способна сделать сама! Дарюс, читавший за завтраком новости, неохотно отложил планшет, буркнул: «Спасибо», – и тоже встал из-за стола.

07:55

В семь пятьдесят пять Дарюс с М

Страница 15

шкой вышли из дома, как всегда, с запасом: первый урок начинается в половине девятого, а идти до школы максимум двадцать минут, даже медленным шагом толстяка Дарюса, даже если постоянно останавливаться, как это делает Машка, чтобы подобрать яркий лист, круглый камешек, и всю остальную грязь, какая найдется на улице, всю эту проклятую грязь. Хорошо, что Дарюсу на работу только к девяти, ехать пятнадцать минут на автобусе, и он всегда сам провожает Машку до школы. Дарюс никогда не сердится на дочку, не кричит, не торопит, хорошо, что ему все равно.07:58

Самое обидное, невыносимо, до злых, молча проглоченных слез обидное, что Дане на работу тоже к девяти, причем ей даже ехать никуда не надо, только выйти из дома, свернуть за угол, и все, уже пришла. Если бы муж и дочь были способны сами приготовить себе завтрак или просто соглашались убраться из дома без обязательной утренней жрачки, можно было бы спать почти до половины девятого. На два часа дольше, на целых два прекрасных длинных утренних часа.

«Будьте вы прокляты», – привычно думает Дана, складывая тарелки в посудомойку. – «Будьте вы прокляты», – повторяет она про себя, выглядывая в окно, чтобы помахать им на прощание. Дарюсу все равно, а Машка всегда оглядывается и радуется, увидев в окне маму, не стоит ее огорчать. Поэтому Дана энергично машет, Машка восторженно прыгает, муж оборачивается, лениво поднимает руку в приветственном жесте. «Зачем это он? – устало думает Дана. – Наверное, считает, мне будет приятно. Да я прям помираю от счастья! Оттого, что какой-то толстый мужик оглянулся и помахал».

– Я вас не люблю, – говорит Дана вслух. – Не люблю, так и знайте, ни капельки. Обоих. Мечтаю, чтобы вы исчезли. Надоели. Убирайтесь вон.

Муж и дочь, конечно, ее не слышат, но послушно скрываются за поворотом, а Дана все стоит у окна, зажмурившись, бормочет про себя: «Тэрао, утверда, алиссо, грумантрис, адру, курандай». Сейчас ей почти легко.

08:20

В восемь двадцать Дана вышла из квартиры. Слишком рано, но делать дома особо нечего, а если на полчаса прилечь, встать потом будет так трудно, что ну его к черту, одного утреннего подъема вполне достаточно, чтобы сделать жизнь совершенно невыносимой, ни к чему подвергать себя этой пытке два раза подряд. Поэтому перед работой Дана часто заходит в кафе напротив троллейбусной остановки на углу улиц Винцо Кудиркос и Чюрлене и заказывает маленький черный без молока. Это, конечно, глупая, ненужная, лишняя трата – платить полтора евро за кофе, когда дома отличная кофемашина, капсула стоит примерно втрое дешевле, но, во-первых, дома кроме кофемашины кушетка на кухне, диван в гостиной, кровать и еще кровать, ляжешь – не встанешь, а встанешь – заново все проклянешь. А во-вторых, в этом кафе так чудесно пахнет кофе и свежей выпечкой, такие удобные стулья, такие широкие подоконники, такие белоснежные стены, такие смешные круглые банки с хризантемами на столах, такие улыбчивые бариста, такие симпатичные посетители, что поневоле чувствуешь себя почти живым человеком, а в тягостном повседневном существовании появляется некое подобие смысла. Обман, конечно, но очень приятный обман. И уж всяко стоит тридцати евро в месяц, а сэкономить можно на чем-нибудь другом.

08:55

Без пяти девять Дана входит в свой офис, здоровается с коллегами, снимает пальто, садится, включает компьютер, и ее охватывает тоска, такая привычная, что впору начать считать ее даже приятной, как минимум успокаивающей: я хочу выть и биться об стены, следовательно, существую, чего ж мне еще.

Но Дана, конечно, не воет, не бьется, а улыбается всем присутствующим, говорит: «Какое прекрасное утро, очень теплая осень в этом году».

13:00

Коллеги ушли на обед, а Дана осталась; она всегда остается, ей удалось договориться с начальницей, та пошла навстречу, разрешила Дане работать без обеденного перерыва и уходить на час раньше, не в шесть, а в пять, чтобы забрать Машку с продленки в половине шестого. Не то чтобы это было жизненно необходимо, продленка официально работает до шести вечера, а неофициально с детьми всегда кто-нибудь сидит до семи и даже дольше, пока всех не разберут, просто Дана не любит делать большие перерывы в работе и есть в середине дня, после еды очень хочется спать и невозможно сосредоточиться, слишком просто сделать ошибку, а ошибок лучше не делать, слишком уж долго и муторно их потом исправлять.

Поэтому оставшись одна, Дана пошла на офисную кухню и нажала на кнопку кофейного автомата, кофе здесь скверный, зато бесплатный. И почти всегда найдется печенье, или сушки, или просто сухарики в специальной вазе для всех. Можно сгрызть кусочек, чтобы не тошнило от голода, запить жидкой молочно-кофейной бурдой и обратно к компьютеру, к цифрам, написанным в столбик, буквам, написанным в строчку, до конца ежедневной умеренно мучительной пытки осталось чуть меньше четырех часов.

Но прежде, чем сесть за работу, Дана прижалась лбом к оконному стеклу и какое-то время неподвижно стояла в надежде, что сейчас – не на ум, сразу

Страница 16

а язык – снова придут бессмысленные сочетания звуков: «дорбурад», «ататун», «мулустай», успокоительные, как лекарство, ласковые, как поцелуи бездны, в которую мы все падаем, падаем, падаем, и те, кто ведет себя хорошо, не кричит, не плачет, не бьется о стены, не бросается на людей, выполняет обязанности, подчиняется правилам, умирают заранее, не достигнув самого дна, не ощутив боль удара, потому что она была равномерно распределена на все время падения. Вполне щадяще распределена.Но слова не пришли. Они почти никогда не выговариваются на работе, даже когда никого нет рядом. Видимо, просто обстановка не та.

16:59

Без одной минуты пять Дана выключила компьютер, вежливо попрощалась с коллегами, привычно сжалась в комок от их завистливой неприязни: только делает вид, будто не ходит обедать, на самом деле остается и ест пока никто не видит, кофе пьет и бездельничает, пани Галя однажды вернулась за зонтиком и застукала эту выдру на кухне, это у нас называется «не ходить на обед», – примерно так думают дамы из бухгалтерии, но вслух, конечно, никогда ничего не говорят. Они вежливые, да и к Дане относятся скорее с симпатией, просто вот прямо сейчас она свободна как птица и может делать, что хочет, наслаждаясь многообразием чудесных возможностей: хоть за дочкой в школу, хоть в супермаркет за хлебом и макаронами, хоть домой, варить мужу обед, а остальным сидеть на работе еще целый час.

17:08

По дороге к Машкиной школе Дана встретила кошку, трехцветную, гладкошерстную, старую знакомую, часто попадается на пути. Кошка ласковая и не пугливая, наверное, раньше была домашней, а может, просто научилась ладить с людьми, вон какая гладкая и упитанная, окрестные жители неплохо ее подкармливают, Дана и сама бы покормила, но у нее с собой нет никакой еды.

Кошка нравится Дане, жила бы одна, взяла бы ее, не задумываясь, но Дана живет не одна. Еще неизвестно, понравится ли кошка Дарюсу, и будет ли убирать за ней Машка; скорее всего, не будет, а значит, на Дану свалится дополнительная работа, нет уж, так не пойдет.

Дана присела на корточки, предусмотрительно подобрав полы пальто, чтобы не перепачкать, осторожно, одним пальцем погладила пеструю кошку. Кошка тут же замурлыкала.

– Извини, – сказала ей Дана, – ты очень хорошая кошка. Но мне нечем тебя любить.

Хотела, конечно, сказать: «Мне нечем тебя накормить», а вышло вот так. Чуть не заплакала от этой своей оговорки, но сдержалась. Машка заметит, если Дана придет зареванной. Не нужно ее лишний раз огорчать.

17:20

Ровно в двадцать минут шестого Дана поднялась на школьное крыльцо. Машка выскочила навстречу, повисла на шее, такая тяжелая, здоровенная уже корова, а верещит в самое ухо что-то младенческое, глупое, бессмысленное, свое. Ничего, ничего это надо просто перетерпеть. Желательно, ласково улыбаясь. Машка не виновата, что маме нечем любить даже пеструю кошку, никого нечем любить.

17:35

Машка пожаловалась, что на продленке сегодня не гуляли, воспитательница сказала, дождь собирается, неправду сказала, не было никакого дождя. Стала уговаривать: давай пойдем домой через парк. Дана открыла было рот, чтобы сказать: «В субботу пойдем, а сейчас мне некогда, папа вот-вот приедет с работы, а у нас ужин не готов». Но передумала. Вдруг поняла, что гулять с дочкой в парке, конечно, не слишком весело, но гораздо проще, чем готовить проклятый ужин. Написала Дарюсу: «Пошли с Машкой в парк, задержимся, купи себе пиццу или придумай еще что-нибудь». Муж кратко ответил: «Супер!» – и Дана подумала, что гулять по вечерам надо почаще. Можно вообще каждый день. А Дарюс пусть жрет свою любимую пиццу, все равно жирный, хуже уже не будет. А если и будет, плевать.

18:18